Verbrennerverbot, Verbrenneraus: Egal wie man es nennt, das Ende des Verbrennermotors wird spätestens seit dem Beschluss von EU-Parlament und EU-Rat im Jahr 2023 heiss diskutiert. Demnach dürfen ab 2035 nur noch Fahrzeuge verkauft werden, die im Betrieb keine CO2-Emissionen verursachen. Ein Kompromiss, wonach auch Fahrzeuge mit Hybridantrieb oder mit synthetischen Kraftstoffen betriebene Verbrenner erlaubt wären, wurde ebenso abgelehnt wie der kompromisslose Vorschlag, das Verbot schon ab 2023 einzuführen. So richtig auf festem Boden schien der Entschluss aber nie wirklich zu stehen. Schliesslich stand (zu Recht) immer die Frage im Raum, ob der Verbrennermotor in jeder Hinsicht dem Erreichen der Klimaziele hinderlich sei, kann er doch auch mit alternativen Treibstoffen und nicht nur mit fossilem Diesel und Benzin betrieben werden. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte denn auch kurz vor ihrer Wiederwahl Mitte letztes Jahr ein Abrücken vom strikten Verbrennerverbot 2035 in Aussicht; dies im Rahmen der Überprüfung der Autoflottengrenzwerte, die eigentlich für 2026 geplant ist. Ein Ziel dabei sei «uneingeschränkte Technologieneutralität». EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas hat mittlerweile angekündigt, dass diese Überprüfung noch dieses Jahr stattfinden soll.

Euphorie schwindet

Für Autos wurde der reine batterieelektrische Antrieb in den letzten Jahren nahezu unbestritten als die Lösung für die Zukunft angepriesen. Sogar Autohersteller waren der Meinung, der Verbrenner sei bald Geschichte. Die Effizienz des Elektromotors wird auch heute noch hoch gelobt. Doch hohe Preise, unübersichtliche Preisstrukturen bei den vielen Stromanbietern und ungenügende Lademöglichkeiten haben die Lust des Konsumenten reduziert. Hinzu kommen teure, aber gescheiterte oder sich schleppend entwickelnde Projekte für eine eigene Batterieproduktion in Europa, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Northvolt steht am Abgrund, bei geplanten Fabriken in Frankreich ist man nicht sicher, auf welche Zelltechnologie man setzen soll. Solange all diese Herausforderungen nicht gemeistert sind, bleibt der Verbrenner populär, zumal synthetische Treibstoffe eine wesentlich bessere Klimabilanz aufweisen können als Benzin und Diesel. Dennoch werden sie niemals so effizient sein wie einigermassen sauber produzierter Strom – und gemäss verschiedenen Studien wohl auch niemals so günstig. Die Debatte über das Verbrennerverbot muss ehrlich geführt werden, die «uneingeschränkte Technologieneutralität» darf weder von Nostalgikern und Lobbyisten irgendwelcher Art noch von Visionären missbraucht werden, deren Marketing dem Ingenieurswesen und der Markt- respektive Lebensrealität der Menschen jeweils weit vorauseilt.

Nicht so kompliziert, aber spannend

Bei den schweren Nutzfahrzeugen zeigt sich bezüglich alternativer Antriebe eine vorteilhaftere Marktrealität. Die Verkäufe von batterieelektrischen Lastwagen nehmen laufend zu, ihr Marktanteil steigt kontinuierlich. Grosse Transportunternehmen können sich die Investitionen in die notwendige Ladeinfrastruktur leisten, mit der Depotladung alleine können viele Touren und sonstige Einsätze abgedeckt werden. Dank der Befreiung von der LSVA konnten und können derzeit noch die in der Anschaffung sehr teuren Stromer profitabel betrieben werden. Die Vorteile, auch die wirtschaftlichen, gegenüber einem Verbrenner kommen öfters zum Tragen als derzeit bei den Personenwagen.

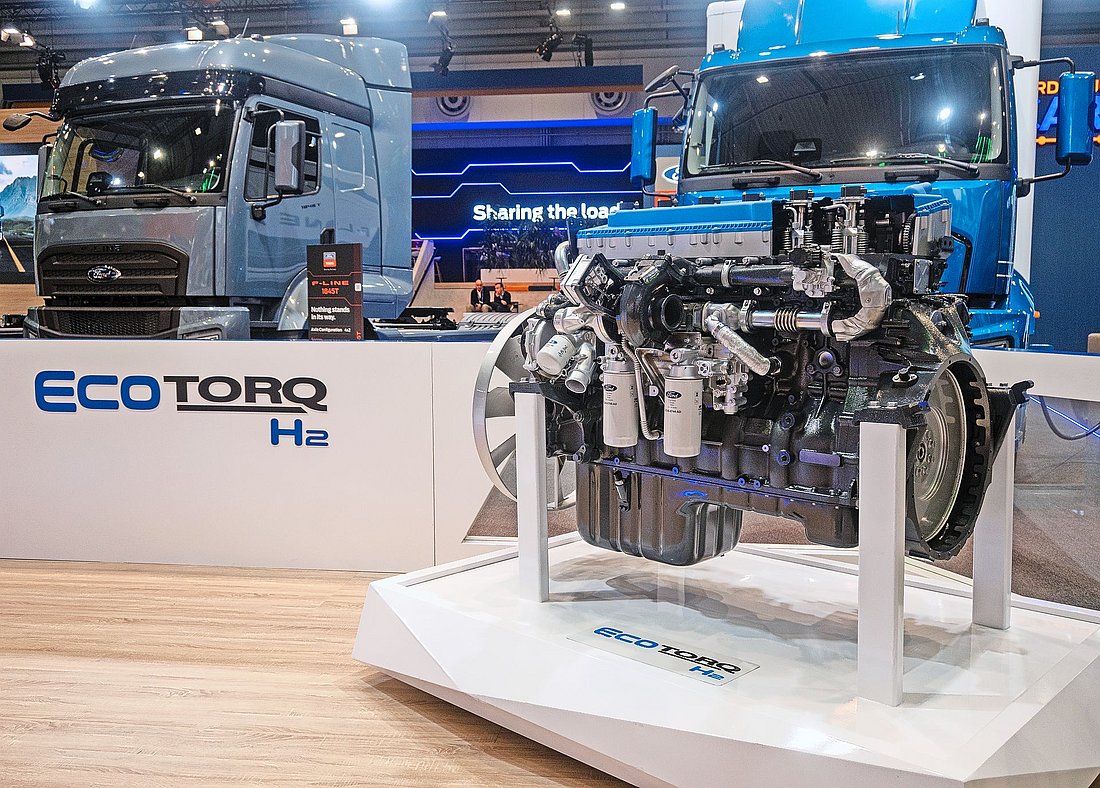

Dennoch ist das Thema Verbrenner bei den Lastwagen nicht vom Tisch, auch wenn ab diesem Jahr Strafzahlungen fällig werden, wenn die Importeure die CO2-Grenzwerte nicht einhalten – in der EU wie auch in der Schweiz. Es gibt nach wie vor Aufgaben und Regionen, in denen E-Lastwagen nicht geeignet sind, weil die Distanzen zu weit oder die Ladeinfrastruktur nicht vorhanden ist. Auch hier kommt wieder der Verbrenner ins Spiel. Der Treibstoff HVO100 beispielsweise, kürzlich wurde in Lyss die erste öffentliche Tankstelle dafür in der Schweiz eröffnet, macht einen normalen Diesellastwagen um rund 90 Prozent sauberer, was die Treibhausgas-Emissionen betrifft. Es ist ein flüssiger und erneuerbarer Kraftstoff, der vor allem aus nachhaltigen Rest- und Abfallstoffen wie zum Beispiel Altspeisefetten hergestellt wird. Eine katalytische Reaktion mit Wasserstoff wandelt die Pflanzenöle in Kohlenwasserstoffe um und passt damit die Pflanzenöle in ihren Eigenschaften an jene von Diesel an. Doch auch Wasserstoff selbst kann einen Verbrenner antreiben. Es braucht allerdings, nicht wie beim HVO100, der bei den meisten LKW-Dieselmotoren ohne irgendwelche Umrüstungsmassnahmen funktioniert, eigens dafür entwickelte Motoren. Diverse Hersteller bringen solche Motoren auf den Markt. Auch wenn sie Nischenprodukte bleiben, zeigen sie, dass es nicht primär darum geht, welche Antriebsart genutzt wird, sondern wie erneuerbar der Kraftstoff respektive der Strom ist, der verwendet wird.

Text und Fotos: Daniel von Känel

Apropos Wasserstoff

Die Alpen könnten eine Wasserstoff-Tankstelle sein

Wasserstoff gilt als ein vielversprechender Energieträger der Zukunft, auch wenn es hierzulande ruhig um ihn geworden ist, was sein Einsatz in der Mobilität betrifft. Bisher wird Wasserstoff hauptsächlich durch elektrolytische oder chemische Verfahren aus Wasser oder fossilen Brennstoffen gewonnen. Doch es gibt auch natürliche Wasserstoffvorkommen, die als potenzielle Energiequelle genutzt werden könnten. Natürlicher Wasserstoff entsteht durch geochemische Prozesse in der Erdkruste. Einer dieser Prozesse ist die sogenannte Serpentinisierung: Eine Reaktion zwischen Wasser und eisenhaltigen Gesteinen, die Wasserstoff freisetzt. Gemäss einer Forschergruppe des GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung befindet sich das grösste Potenzial für Serpentinisierung in Gebirgszügen wie den Zentralalpen. Diese böten ausserdem geeignete Speichergesteine wie beispielsweise Sandsteine, die eine Ansammlung von Wasserstoff ermöglichen könnten. In der Schweiz ist es demnach am wahrscheinlichsten, dass sich Wasserstoff in den Alpen in den Kantonen Graubünden und Tessin finden liesse. Natürlicher Wasserstoff wurde bereits in mehreren Regionen weltweit entdeckt, darunter in Mali, Russland, Brasilien und den USA. Die Gewinnung natürlichen Wasserstoffs erfolgt durch Bohrungen in wasserstoffhaltige geologische Formationen. Erste Projekte zur Erkundung und Förderung befinden sich noch in der Pilotphase, da es an ausgereifter Technologie und wirtschaftlicher Rentabilität fehlt. Dennoch scheint nun Bewegung in das Thema gekommen zu sein.

DVK